剛柔相濟一身優,

舒卷自如四出頭。

步步高升官帽椅,

綿綿福壽樂無憂。

名稱解釋

四出頭官帽椅是一種搭腦和扶手都探出頭的椅式家具,其造型像古代官員的帽子而得名,是中國古典家具的象征。所謂“四出頭”是指椅子的“搭腦”兩端出頭,左右扶手前端出頭。其標準的式樣是后背為一塊靠背板,兩側扶手各安一根“連幫棍”。是明式家具中椅子造型的一種典型款式。

歷史淵源

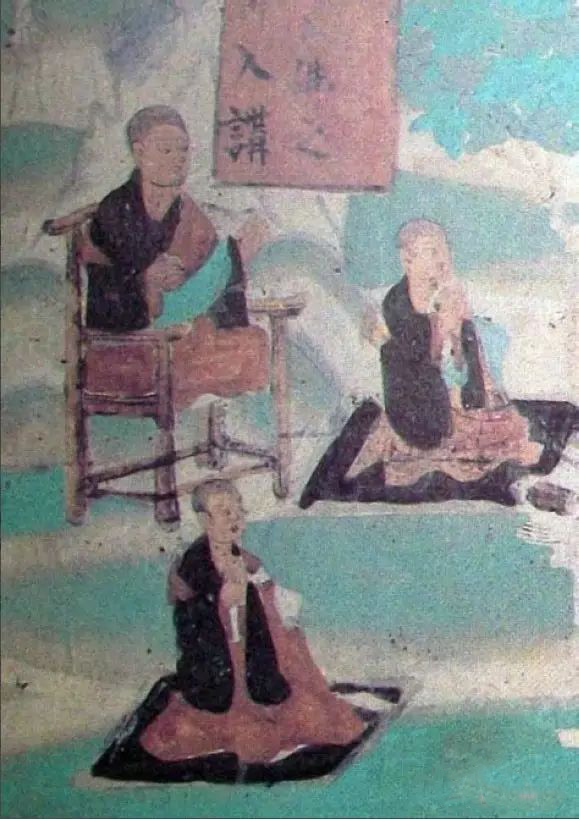

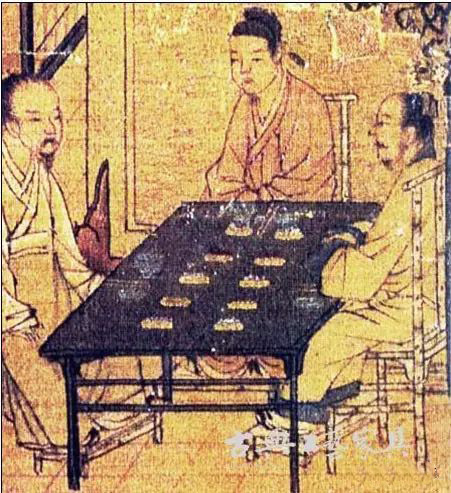

椅子的名稱始見于唐代,而椅子的形象則要上溯到漢魏時傳入北方的胡床。敦煌285窟壁畫就有兩人分坐在椅子上的圖象;257窟壁畫中有坐方凳和交叉腿長凳的婦女;龍門蓮花洞石雕中有坐圓凳婦女。這些圖象生動地再現了南北朝時期椅、凳在仕宦貴族家庭中的使用情況。盡管當時的坐具已具備了椅子、凳子的形狀,但因其時沒有椅、凳的稱謂,人們還習慣稱之為“胡床”。在寺廟內,常用于坐禪,故又稱禪床。唐代以后,椅子的使用逐漸增多,椅子的名稱也被廣泛使用,才從床的品類中分離出來。因此,論及椅、凳的起源,必須從漢魏時的胡床談起。宋.高承《事物紀原》引《風俗通》稱:“漢靈帝好胡服,景師作胡床,此蓋其始也,今交椅是也”。《后漢書.五行志一》:“漢靈帝好胡服、胡帳、胡床、胡坐、胡飯……京都貴戚皆竟為之。”這兩段記載可證,我國古代椅子的出現當在漢靈帝時期(168-189年)。胡床在魏晉南北朝至隋唐時期使用較廣,有錢、有勢人家不僅居室必備,就是出行時還要由侍從扛著胡床跟隨左右以備臨時休息之用。胡床因其形態特點又有“交床”和“繩床”之稱。胡床開始并無靠背,形如今天所見的馬扎兒。帶靠背的胡床始自唐明皇,可以從唐代《濟瀆廟北海壇祭器雜物銘.碑陰》的記載中得到印證,文中記有:“繩床十,內四椅子。”從這段記載可知在唐代貞元元年已有了椅子的名稱。五代至宋,高型坐具空前普及,椅子的形式也多起來,出現靠背椅、扶手椅、圈椅等。在大同華嚴寺藏有金代閻德源墓所出土的家具中有四出頭扶手椅,雖尚還沒有明確稱為官帽椅,但其樸拙實用的造型已形成了官帽椅的雛形。

關毅先生向芬蘭前總理埃斯科·阿霍閣下贈送故宮修復書籍《木藝奢華》

2016年在馬來西亞國際藝術博覽會中國國家展上,向馬來西亞皇儲端姑賽法依祖丁殿下、皇儲妃莎卡麗殿下贈送故宮修復家具著作《木藝奢華》

▲韓熙載夜宴圖(圖一)

▲《文會圖》(圖三)

▲敦煌壁畫(圖二)

古人講究坐相,通過椅子靠背板與扶手曲線的造型語言傳達坐者的威儀與端莊。除靠背板和券口牙子外,再無一絲裝飾,結構簡練之極,完全采用線條和弧度來處理,線條曲直相同,方中帶圓,充分體現了明式家具簡潔明快的特點。管腳棖為前者低、兩側高、后者更高的“步步高”式,不僅避免榫眼集中而有損堅實,而且蘊含“步步高升”之意。明式家具的這種設計構思體現了中國美學中的動靜相益、剛柔并濟,無勝于有的審美概念;造型結構十分重視與廳堂建筑相配套,線條組合給人疏朗空靈的藝術效果。明式家具清新素雅、簡練概括、內涵幽深,與繁復奢華的清式家具相比,更勝一籌。故而有“十清不如一明”之說。

主講者 | 關毅

字道遠,號理成居士。滿族鑲黃旗人。文物鑒賞家,收藏家,宮廷家具修復專家,現任中國文物學會傳統建筑園林委員會副秘書長,中國紫禁城學會理事,北京家居協會紅木委員會 常務副會長,北京世紀宣和中式古典家具技術研究院院長,太和木作創辦人,北京故宮博物院乾隆花園古舊文物家具修復研究項目負責人。